scritto da Adele Racheli Domenighetti

Il soggiorno della nostra famiglia ad Alpino è cominciato nel 1940, dopo aver passato alcuni anni estivi a Marzio, consigliati dai Finzi. Costante, il papà, amava il panorama visto da casa, anzi possibilmente dalla camera da letto. Per questo ha sempre scartato il progetto di costruire qualche cosa a Marzio, ove la vista bisognava cercarla facendo lunghe passeggiate.

Venimmo ad Alpino una sera d'estate, io e Costante, mentre i bambini erano al mare e andammo a cenare al Grand Hotel Alpino, dove trovammo una comitiva d'ingegneri a pranzo, fra cui Henry Molinari, figlio del nostro professore di chimica al Poli. Fu una sera d'incanto: il tramonto infocato, la vista sul lago tersa, l'aria fresca mentre avevamo lasciato a Milano la Canicola, e rimanemmo ammagliati. Costante decise che avremmo preso qui il terreno per fabbricare la nostra casetta di campagna, e così fu. La società che gestiva la funicolare per il Mottarone possedeva terreni da vendere, e fra quelli uno ci piacque perché si allontanava dalla strada con una specie di corridoio e poi si allargava in uno spiazzo in pendenza per circa 4000 m2.

Acquistai io il terreno a mio nome e con mio danaro e decidemmo di fabbricare una casa piccola...sed apta nobis, e studiammo la pianta col soggiorno in mezzo, una piccolissima anticamera e le camere distribuite ai due lati. Questa stessa pianta ci servì poi per costruire anche la villa di S. Margherita. La costruzione fu affidata al Capomastro Aceti e riuscì bene.

I lavori cominciarono nella primavera del 1941 ed avrebbero dovuto essere finiti prima dell'estate, ma, come sempre avviene, nel luglio erano ancora in corso e l'Aceti ci diede in prestito una sua villetta lungo la salita, così che potemmo meglio seguire i lavori nelle ultime rifiniture.

L’entrata nella nostra prima casa di campagna costruita da noi, progettata da noi, curata con amore da noi, avrebbe dovuto essere una gran festa e una grande felicità. Ma . . . soleva dire Costante, la felicità non è di questa terra. Infatti proprio in quel periodo, in quell’estate, la mia carissima cugina Adelina Racheli, che fu come una sorella, più di una sorella, per me, collaboratrice nel lavoro e confidente, si aggravò per un attacco di tubercolosi intestinale che non lasciò speranza. Da Lucca l’avevo portata con me a Milano, ritornando quell'estate dalla Partaccia, l'avevo messa per alcuni giorni in casa del mio papà e della mia Mamma in Piazzale Amendola 14, e poi portata a Garbagnate all'ospedale per farla curare meglio, ma tutto fu inutile! Io avrei voluto starle vicino in quei giorni, ma non potei. Costante non voleva: avevamo quì ad Alpino tutta la nostra nidiata e forse, giustamente, temeva per il contagio!

|

10 marzo 1941: morbillo di Delfina |

1941 - La mamma con Ada (9 mesi) davanti alla casa di Milano

Il giorno 15 settembre 1941, mentre stavamo portando le nostre cose dalla villetta degli Aceti alla nostra nuova casa, mia sorella Elena mi telefonò che mia cugina era morta e che mi aveva tanto chiamata! Presi una bicicletta, discesi precipitosamente a Stresa e col treno andai a Milano all'ospedale per trovare la mia cara ormai morta! Nonostante questo dolorosissimo inizio, la casa dell'Alpino ci fu sempre cara e vi passammo bellisssime giornate di serenità e di pace! 1942...1948.

Poi venne la guerra, ossia la guerra s'inasprì, si avvicinò a Milano e nell'autunno 1942 portammo qui all'Alpino i ragazzi, tranne Domenico che era a Coira a studiare, mentre io e Costante andavamo innanzi e indietro da Alpino a Milano per seguire il nostro lavoro. Erano sfollati a Stresa anche i Locatelli con cui ci si ritrovava in treno il sabato ed il lunedì.

Intanto a Milano i bombardamenti si facevano più frequenti e pericolosi: nelle vacanze di ferragosto 1943 decisi di portare ad Alpino il mio papà e la mia Mamma per non lasciarli soli a Milano: anche gli altri miei fratelli e sorelle non sarebbero rimasti in città quel ferragosto. Antonio era a Porporano a sorvegliare la casa lasciata dalla zio Pietro, morto nel 1941; Giuseppe era a Piacenza anzi a Bettola con la famiglia; Rosina e Primolo con Elenina nascosta per non tradire la presenza di Rino Billitz, di origine ebraica, che era cercato ovunque e destinato ai campi di concentramento; Elena a Meda con la piccola Ada e suo marito Antonio Borella, che essendo ufficiale della milizia in quel momento era tranquillo, ma che sarebbe stato perseguitato poi, dopo la caduta del regime; Luisa non ancora sposata, aveva deciso di lasciare Milano insieme con la Mariuccia Salina; e Gianni era sotto le armi. Tutti assenti, dunque, ed io e Costante, prima di partire per Alpino per i giorni di ferragosto passammo da Piazzale Amendola 14 e li strappammo da casa per portarli con noi.

Nonna Daide, zio Gianni, nonno Vittorio, zia Lena, zia Palmira (moglie dello zio Giuseppe)

Milano 1939. Giardino di Piazza Amendola 14

Il papà si convinse subito, la Mamma fu molto più dura: Essa non voleva lasciare la Sua casa, perché, diceva:”Se vado via non vedo più nessuno (e forse un presentimento le suggeriva le parole); qui è la mia casa e qui i miei figli verranno a vedermi, e non saremo mai soli.” Aveva già deciso di non muoversi da casa neppure per andare in rifugio quando suonavano le infauste sirene dei bombardamenti, perché l’ultima volta, di notte, era caduta nel percorrere il cunicolo semi impraticabile che portava al rifugio sotterraneo costruito sotto i platani dal Comune, e si era molto spaventata. Essa diceva: "Io e Vittorio, anche se suona la sirena, resteremo a letto tranquilli, e se Dio vorrà che siamo colpiti moriremo insieme e sarà bello anche quello!"

Tuttavia le mie vigorose insistenze e la promessa di riportarla a Milano dopo le feste di Ferragosto, la convinsero, e quel giorno prendemmo il treno per Stresa e poi la gialla funicolare per Alpino! I bambini furono felici di avere i nonni e noi pure ci sentimmo tranquilli, tutti riuniti. La nonna Bigina, mamma di Costante, era a Locarno, in Svizzera, presso le suore di S. Carlo.

La prima notte fu tranquilla, ma la notte successiva Milano ebbe il suo più violento e tragico bombardamento! La casa di Piazzale Amendola fu colpita da spezzoni incendiari, bruciò il tetto, il solaio e il 1° piano: di questo rimase il pavimento coperto di cenere e al posto del letto, i chiodi del quadro della madonna e la medaglia d'argento al valore del mio papà, tutta annerita! Se fossero rimasti a Milano sarebbero arsi vivi!

La nostra casa in Piazza Giulio Cesare 20 colpita dallo spostamento d’aria della bomba dirompente caduta davanti alla casa di faccia, il n°21, perse tutte le finestre e le porte: io e Costante tornati a Milano i giorni dopo trovammo la desolazione: non solo le nostre case d’abitazione distrutte, ma anche lo Stabilimento di Costante in Via Capecelatro 10, il mio ufficio in Via Pietro Verri 6, privo ormai di finestre! (Da tempo l’ufficio per le pratiche Italiane era stato sfollato a Como, dove andavano la Bossi da Gignese, la Lena da Meda e la Luisa da Milano, seppure l'ufficio per l'estero era stato da me portato a Gignese in Via Roma 2, dove avevo affittato alcune stanze e portati la Sig.ra Mazzei, corrispondente estera, la Lola Mantegazza con la madre, e qualche altra.)

Elena Racheli Borella - Rita Besana - Lola Mantegazza - Adele Racheli - Lidia

Da quel ferragosto 1943 la casa dell’Alpino rimase il rifugio anche del papà e della Mamma miei, oltre che dei miei bambini: era con noi l'ottima Maria Fusinato, che rimase qui col papà e con la Mamma anche dopo la nostra partenza per la Svizzera, il 1° settembre 1943. La nostra fuga, voluta giustamente da Costante per salvaguardare la vita dei nostri figli nella grave incognita che la disfatta avrebbe riservato all’Italia, fu durissima per me. Quella mattina in cui abbracciai i miei vecchi, ancora a letto nella loro cameretta, che ancor oggi chiamiamo la camera dei nonni, avevo la disperazione in cuore, forse il presentimento che non avrei più riveduta la mia Mamma adorata, che morì dolcemente di tristezza e di dolore il 21 maggio 1944, per non aver più vicini i suoi sette figli, per non poterli più ricevere nella sua casa quasi giornalmente, come avveniva a Milano, per non avere più notizie vive e fresche dei figli e dei nipoti.

Io non potei venirla a vedere neppure morta. Le guerre infami, bestiali, che uccidono ogni sentimento umano e non servono a nulla! In quel momento erano i tedeschi germanici che potevano dare un lasciapassare: li rilasciavano per affari (che interessassero loro pure), ma non per una simile banalità quale era considerata la morte di una mamma! Inviperita da questo rifiuto avevo già combinato un passaggio clandestino certo pericoloso, attraverso la frontiera, di notte, ed ero già decisa: ma al momento di partire vidi cinque volti muti e spaventati che mi guardavano, senza dire una parola (Costante e le quattro bambine, poiché Domenico era a Coira) e una di loro, non so più quale, disse: "Ma la nonna è già morta e noi restiamo senza mamma!"

Come in un lampo ho visto tutto il mio egoismo che era ingigantito in quei due giorni, neppure, un giorno e mezzo, dal momento in cui nella mattinata del 22 maggio m’era giunta la telefonata anonima che aveva chiesto di me e mi aveva detto che la mia mamma era morta il giorno prima e che m’avrebbero aspettato il più possibile per il funerale! No, non dovevo andare: anche la mia mamma non sarebbe andata, non ci avrebbe lasciati, non si sarebbe messa in pericolo per soddisfare sia pure un suo santo e sacrosanto diritto, se avesse dato a noi dolore! Così rimasi a Bellinzona con una grande disperazione, ma col cuore tranquillo e pieno d’amore per i miei bambini e per il mio Costante, che non aveva parlato, ma che mi strinse al cuore come un forsennato, quando mi vide decisa a rimanere.

E così, col cuore gonfio ma sereno, stringendomi ai nuovi virgulti, che pur avevano in sé una parte della mia mamma, potei con serena rassegnazione pensare agli altri, raccolti intorno al papà e al feretro, che da questa casa, che anche per questo mi é cara, andava verso il quieto e ridente cimitero di Gignese, ove rimase per più di sei anni, in attesa di ricongiungersi col suo Vittorio nel cimitero di Marore (Parma) nel dicembre del 1950, quando anche il mio amatissimo papà ci lascio alla bella età di quasi 91 anni!

Mi sono dilungata forse troppo, ma anche questo fa parte della storia di questa casa. Dal 1944 al 1946 il papà rimase in questa casa d’Alpino con Maria Fusinato e, di volta in volta, con quello dei figli e delle figlie che venivano a soggiornare qui con lui, a seconda degli eventi bellici e politici. Io con Delfina lo trovammo qui quell’estate del 1946, quando le frontiere furono riaperte e fu una gran gioia potergli dare ancora un pò di conforto e di amore, poter riempire in parte il grande vuoto che gli era rimasto dalla dipartita della sua amatissima e impareggiabile sposa e compagna. Poi quando tornammo anche noi tutti stabilmente a Milano e chiudemmo la casa d’ Alpino, il papà andò a Porporano con Antonio Racheli e vi rimase fin quando la casa di Piazza Amendola 14, per energica iniziativa di Luisa (che nel frattempo si era sposata con Rino Velo e ne era nata Orietta) venne ricostruita dal Genio Civile, e ritornò abitata dal Papà, da Gianni, da Luisa e dalla sua bambina, e da Rino Velo, quando poteva venire, dati gli impegni della forte ripresa del suo ristorante a Portofino.

Questa casa di Alpino venne un poco abbandonata da noi e l’affittammo d’estate per diversi anni, perchè Costante preferiva rimanere più a lungo nella nuova villa fabbricata a S. Margherita dopo la guerra a godersi il mare. Non ricordo chi furono gli inquilini estivi degli anni dopo la guerra: parecchi se ne avvicendarono. Ormai però si perdono nella notte dei tempi. Il bisnonno Vittorio rimase ad Alpino fino alla fine del 1946.

Nella ricorrenza del Natale 1950 dunque il bisnonno Vittorio Racheli è partito verso mondi migliori ed aveva raggiunto la Mamma nostra e la sua compagna alla vigilia dei 91 anni, che avrebbe compiuto il 9 gennaio 1951. Egli era nato a Casalmaggiore (Cremona) il 9 gennaio 1860. Erano gli anni del risorgimento Italiano e gli avevano dato i fatidici nomi: Vittorio Emanuele Stato [Italo] Libero!

Dafne, Diana, Daria e Domenico stanchi di essere fotografati

Il nonno e la nonna con la zia Delfina

Il nonno e la nonna seri e lavorativi (nello stesso studio, chissà dove)

Ada Borella, zia Sii, Daria, Dafne, Diana, Delfina, Elenina e Pina Cavallini (amica della nonna Daide)

Nonna Adelina (in lutto per la morte dello zio Gianni o la nonna Bigina??) e figlie a Firenze – maggio 1948 per una riunione della donne laureate

Zia Lena e nonna Adelina affascinate da un brevetto...18 aprile 1955

Nonna Adelina a Portofino con le impiegate; da sinistra Elena Besana; nonna Daide; Lola Mantegazza; XX; Orietta e zia Luisa quasi nascoste sul retro; Ancona; Lidia

Matrimonio Lidia Ganassini e Matteucci (ufficiale dell’Aeronautica) “Roma 26 gennaio 1939 – da sinistra: donna giovane Maria Luisa Ganassini; nonno Costante; zia Emilia e suo marito

Matrimonio zia Sii con lo zio Vittorino Billitz

Notare nonna Adelina sul retro

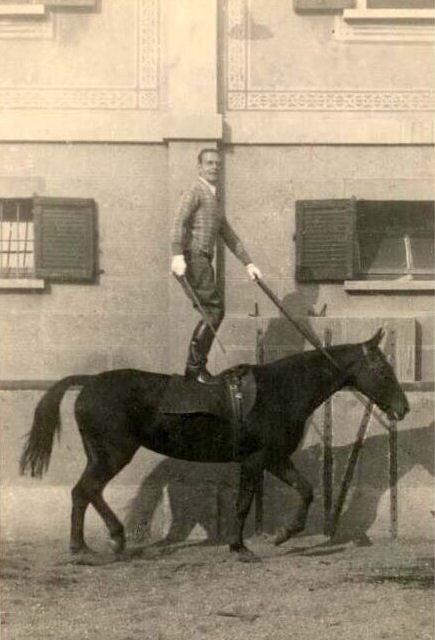

Costante sul cavallo

Ritaglio del Corriere Della Sera del 1 Ottobre 1920 dello zio Pietro Pavesi (allora residente a Parigi) con la pagina da lui marcata della laurea della signorina Racheli Adelina: “La signorina Racheli é la prima donna laureata quale ingegnere industriale meccanico presso il Reale Istituto Tecnico Superiore di Milano.”